IMMORTELLES

- 3 août 2025

- 8 min de lecture

Nous n’avions encore jamais senti l’odeur de l’immortelle, alors il y avait eu, bien sûr, une première fois.

Nous ne connaissions rien de la mer, ni du sable, ni des odeurs qui volaient, invisibles, et ne déclenchaient pas encore d’émotions. Nous n’avions pas accumulé ces expériences soumise au temps, qui construisent les enfants, consolident les adolescents, stabilisent les hommes, puis font se souvenir ceux à qui les années sont comptées.

Le Bretagne avait magiquement surgi dans notre horizon à culottes courtes, sans que nous ayons à nous demander pourquoi. C’était comme cela, et c’était tout. Personne ne nous avait parlé de Nominoë (1), Saint Yves, René Laennec, dont un hôpital portait le nom, à Paris, ou bien Jacques Cartier, le Malouin. Nous ignorions jusqu’à la Duchesse Anne, et, si nous connaissions Robert Surcouf, c’est parce que , dans les cours d’écoles de la République, certains racontaient souvent des histoires d’hommes de la mer, faisant sagement la différence entre un pirate avec drapeau à tête de mort et un corsaire .Le pirate, chacun lui aurait donné la chasse dans la mer des Caraïbes, mais le corsaire, même si négrier, était beaucoup plus légitime, dans notre esprit puisqu’il avait œuvré à la gloire économique de la France. Il me semble me souvenir encore de la première fois, même si, peut-être, j’ai inventé mes souvenirs, pour m’accrocher encore plus à cette terre magique. Tu partais de Paris avec le train, un train à l’ancienne.

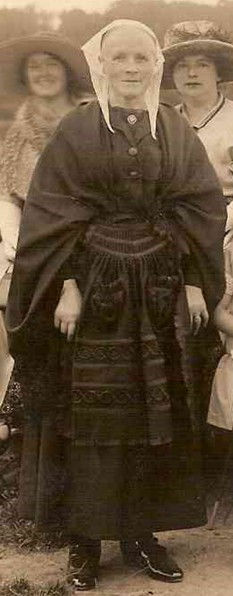

On avait un paquet d’heures à passer à regarder les fils télégraphiques, les poteaux en bois créosotés, les volutes de fumée de la machine à vapeur qui tractait ses voitures couleur vert pin à partir du Mans, avant 1960.On quittait Paris et le bruit pour trouver le silence et le murmure des vagues le long de la plage de Pors-ar-Villiec. Comme nous n’avions pas de repères « philosophiques ou humains », nous ne mesurions pas le bonheur de ce non-bruit, qui nous permettait d’entendre le vent souffler le long de la petite église Saint-Jacques. Il y avait cet incroyable éblouissement du blanc des coiffes des vieilles femmes dont le visage avait la peau brunie et tannée, il y avait le mutisme pensif de ces marins bourrus, capitaines de méchantes embarcations en bois, qui portaient fièrement, une casquette délavée par les heures d’embruns dont elle était imbibé. Pâques était froid, août était tiède. Si dans le sud-est de la France, nous n’aurions jamais accepté qu’un vague nuage vienne, quelques secondes, obscurcir le ciel de Juan-les-Pins, ou mettre dans l’ombre la plage de la Salis, en Bretagne, les brumes et les cumulo-nimbus n’étaient soudainement pas un obstacle à notre bon humeur. Nous les ressentions que un élément du tout. Parfois même, quand il faisait trop beau, l’un de nous disait : « quel dommage ! » Oui, c’était presque dommage car l’ambiance « Bretonne » se délitait. Le seul, presque, à s’en réjouir était mon père, toujours à le recherche d’une « chaise-longue », pour sacrifier aux rites d’adoration du soleil, allongé entre deux rangées d’hortensias roses ou bleu pâles, quand d’aventure il lui prenait l’idée de s’absenter de son travail à Paris, pour rejoindre quelques jours le royaume de nos aventure marines.

Alors que sur les plages de Cagnes-sur-Mer ,ou celle , plus chic du Ruban Bleu près du Cap d’Antibes, nous comparions volontiers l’état de nos bronzages respectifs, il n’était plus question en Bretagne d’huile « Nivea » ,ni d’exposition au faible soleil de Pâque qui tentait de réchauffer un peu le Trégor.

Il ne fallait pas confondre. L’azur de cette côte du Sud-Est, c’était de l’artificiel, le gris, qu’il soit clair ou foncé, qui limitait souvent, dans ce Finistère, la vue vers l’horizon, ça, c’était l’authentique, le vrai. Sans savoir ce que pouvait être une osmose, j’avais conscience que le mélange d’une météo capricieuse et d’un paysage de granit, était harmonieux pour l’esprit, et même qu’une certaine paix intérieure pouvait venir d’une tempête imminente. Alors que dans un Jura montagneux, une Normandie inerte, des Pyrénées qui tendaient leurs pics vers le ciel, on aurait appelé ce phénomène météo par son vrai nom, en Bretagne, à l’ombre du Gwenn-ha-Du(2), la plus traitresse des tempêtes était appelée un « grain », même si le baromètre à mercure, qui trônait à côté d’une fenêtre triple, accusait une chute vertigineusement rapide, suggérant une mer soudainement impraticable, et des hallebardes qui tomberaient en biais, à cause de la force du vent. En dehors de la pluie qui périodiquement nous obligeait à bannir les projets de découverte vers la plage des Sables Blancs, ou celle du Fond de la Baie, il y avait l’aimable bruine, ce rideau humide secoué devant nous, qui t’humidifiait le front mais n’arrivait pas à mouiller vraiment ton « Kabig »(3), et encore moins ton iconique marinière Saint-James(4), ta deuxième peau, que tu aurais porté quinze jours sans la laver, tellement ça te donnait un faux air d’authentique marin.

Le Morbihan ? T’es con… ! ce n’était pas « notre Bretagne » Une journée pour faire l’aller-retour vers Auray ou Saint Pierre de Quiberon était vécue comme une trahison à « ma Bretagne" qui se limitait à mon univers du Trégor et à quelques villages dont les noms étaient inscrits dans ma mémoire, depuis la première fois : Guimaëc, Lanmeur, Plougasnou, Plestin-les Grèves…

A une époque où le plastique était encore rare, une vraie pelle de plage se devait d’être en métal, avec un manche à bois. On pouvait trouver, je crois rue des Mésanges, pas loin du port, une boutique d’un autre temps qui vendait, en plus de cet article essentiel, des lots de billes de glaise cuite, peintes à la main en des couleurs primaires, qui devenaient pour moi un nouveau trésor à protéger.

Munis de nos indispensable accessoires ferrés, nous partions certains jours, avec des paniers en osier, rejoindre une vaste population itinérante, jambes de pantalon remontées sur des mollets blanchâtres, courbée tête vers ce sable, qui recelait, c’était certain, des milliers de coques communes dont nous découvrions l’existence. Le pavé parisien ne recelait pas en son sein de crustacés comestibles. L’église Saint-Jacques était toujours vide, sauf le dimanche, quand la petite ville donnait libre cours à sa piété, et écoutait sagement le sermon d’un curé à l’ancienne dans le vieux bâtiment de culte qui datait du 13ème siècle.

Largement moins croyant que ce que j’aurais du être, et longtemps après l’âge des culottes courtes et des jambes maigres, je passais régulièrement quelques instants dans le silence bienfaisant qui régnait dans le lieu, sous un curieux plafond en bois orné d’artistiques et pieuses peintures. Il y avait en premier le bruit sec du mécanisme de la porte que l’on ouvrait et curieusement, alors que dans mon esprit un église devait abriter des odeurs de bougies de suif, d’encens passés, que j’appelais de façon iconoclaste « l’odeur du bon dieu », l’église Saint Jacques ne sentait que l’humidité. L’épaisseur des murs avait ceci de magnifique qu’elle protégeait des bruits de l’extérieur, permettant à la pensée de foutre le camps dans n’importe quelle direction, que ce fut une référence biblique, ou un voyage au long cours sur un des bateaux en maquette que l’on pouvait voir sur son support dans un bas-côté. Je restais parfois une dizaine de minutes, laissant à mon esprit de mécréant la possibilité d’exprimer silencieusement ses doutes, parfois je ne faisais que passer, entrant par un côté, pour ressortir aussitôt par l’autre, histoire de me dire que traverser un lieu « saint » ne pouvait pas faire de mal, et me protégerait peut-être d’un possible dessalage,(5) et de ses conséquences sur ma journée.

L’école de voile était censé faire de nous de hardis navigateurs. Plusieurs rencontres entre mon crâne et la bôme du « Ponant » (6) de l’école, m’avaient rappelé à l’ordre et forcé à mettre de côté les voyages imaginaires dans les eaux des Caraïbes, alors qu’autour de moi, celles de la baie de Locquirec étaient, les jours de vent, la seule menace dont j’aurais dû me préoccuper. On rentrait parfois au port, trempés comme des soupes, l’eau froide dégoulinant dans le pantalon de toile, honteux de n’avoir pas anticipé le méchant coup de vent qui t’avait envoyé à la baille, faute de fibre marine. Pour moi, les bateaux étaient évasion, les bateaux étaient rêve, les bateaux étaient départ. Un paquebot « Liberté », un vraquier dans le port d’Anvers, une péniche sur le Rhin, en route de Colmar jusqu’à Amsterdam, tout était à la fois microcosme sécurisant mâtiné de « grandes aventures ». Les bateaux dans le port de Locquirec vivaient au rythme des marées. Partir en pêche nécessitait donc de prévoir, en fonction, un départ de la maison parfois aux petites heures du matin, un thermos de café à la main, pour embarquer nuitamment sur un « Avel Vor », un « Diwesat » ou un « Morniz » (7), dont le patron, un marin dans l’âme, bien sûr taiseux, t’enfilait un gilet de sauvetage en te donnant quelques consignes de base pour survivre à tout incident le temps du cycle d’une marée .

Une fois la bateau sorti du port, il n’y avait pas de retour possible. Non, ce n’était pas le goût des crêpes au sucre, ni celui du cidre qui te faisait roter sans pudeur, ou même celui du Kig-ha-Farz (8), qui aurait magiquement tressé un lien avec cette terre bénie. Le nom du département portait, pour moi, une magie évocatrice : Finistère, là ou se terminait la terre. Cette finitude géographique me fascinait, j’avais été à un bout de la France….avec de bons yeux, et une paire de jumelles, peut-être aurais-je pu voir la ville Anglaise de Kingsbridge, ou celle de Plymouth ?

Je m’étais que quelques années avant ma naissance, au milieu de la tourmente qui avait duré de 1939 à 1945, des cousins de ma mère avaient effectué « la » traversée dans des conditions difficiles (9).

Non, ce n’était pas non plus l’odeur des Immortelles, qui m’attachait déjà à cette Bretagne, ni même celle, parfois forte, du varech qui se desséchait à marée basse, sur la plage de Pors-ar-Villiec. Ce n’était même pas le souvenir des « pêches miraculeuses » de ma grande enfance, alors que les Gobies des petites mares entre les rochers, terminaient sur mes hameçons. C’était autre chose, un truc sans nom, un machin peut être contagieux. Si je te disais combien de larmes, au moment de laisser derrière moi la terre des lits-clos….de franchir une dernière fois le portail de bois, et voir disparaitre les rochers coupants qui protégeaient les lieux secrets où , à chaque visite, je retrouvais l’espoir de pêcher un vrai congre, rapporter un homard, ou une étoile de mer.

Non, ce n’est qu’après avoir atteint la plénitude que la révélation m’est venue. Bien sûr, c’était la terre, bien sûr c’était l’histoire, bien sûr c’était cette sorte de rébellion historico-culturelle ; une histoire ? non, une épopée, le tout ayant marqué mes années « Bretonnantes » alors que je n’avais avec cette Bretagne, ce Trégor, que des relations épisodiques et « non-générationnelles » . Alors que je cherchais des attaches matérielles avec ces lieux de bonheur, en faisant remonter du fond de ma mémoire les plus humble détail qui pouvait me faire vibrer, j’avais compris que ce qui avait crée ce lien indissoluble, c’était surtout l’incroyable lumière qui, à toute heure du jour, te rentrait dans le cœur pour laisser ensuite dans ton âme de profondes cicatrices que la distance empêchait de se refermer.

Sylvain Erik Ubersfeld

© Sylvain Erik Ubersfeld pour Histoires d’U Https://sylvainubersfeld.wixsite.com/histoiresdu

Miramas, Aout 2025

(1) « Tad-ar-Vro », le « père » de la Bretagne. Roi de Bretagne au IXème siècle.

(2) Gwenn-ha-Du, drapeau de l’identité Bretonne, crée en 1925 par le militant Morvan Marchal.

(3) Le kabig est plus qu'un simple vêtement de travail ; il est indissociable de l'histoire maritime bretonne. Conçu à l'origine pour protéger contre le vent, la pluie et le froid, il reflète la nécessité des pêcheurs de disposer d'un manteau robuste.

(4) Vêtements marins depuis 1889

(5) Action de renverser son bateau ; fait de se renverser (pour un bateau).

(6) Dériveur de sport de 5,25 mètres

(7) Noms de bateaux de pêche Avel-Vor, Vent de Mer, Diwesat, retardataire, Morniz, embrun de mer.

(8) Le kig ha farz ou kig-ha-farz est une spécialité régionale originaire du pays de Léon, en Bretagne, région historique située à l'ouest de Morlaix et au nord ..

(9) Le REDATAO, cotre de 5,60 mètres, parti le 28 avril 1943, avec cinq évadés, par mer formée, vent force 6/7, arrivé à Plymouth après 24 heures de navigation. Il transportait des documents et du courrier pour les services secrets alliés. Le bateau était commandé par Jean-Pierre Mercier : Jean Braouezec, Henri de Bire, Yves Gourvil, Jean-Pierre Mercier et Gérard Mercier firent la traversée".

Commentaires